华体会体育2串1

,大学生新闻发布平台

哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道工程学院暑期“三下乡”社会实践活动

哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道工程学院暑期“三下乡”“石榴花开 籽籽同心”社会实践活动

三下乡活动内容

为积极响应习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的号召,不断凝聚民族团结“向心力”,绘就民族团结“同心圆”,深化新时代大学生民族团结进步教育,为各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展凝聚青春力量,哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道工程学院于2024年7月15日-7月16日,在团总支的带领下,怀揣着对服务社会的热忱,来到了黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县巴彦他拉村,开展“石榴花开,籽籽同心”暑期三下乡社会实践活动。

1.普法宣讲

城轨学院学生会主席荣浩作为本次普法宣讲人,首先,围绕维护少数民族合法权益的重要性进行讲解,以加深大家对民族团结重要性的认识和理解。其次,以“民族区域自治制度”为主题展开宣讲,为大家详细介绍相关的法律内容。接着,介绍了不同方面的民族优惠政策,助力大家提升生活水平。最后,荣浩同学借助图片带着大家“云参观”黑龙江省青少年学生法治教育实践基地,全方位展示黑龙江省青少年学生法治教育的情况。

通过普法宣传活动,不仅提高了农民的法律意识和自我保护能力,也锻炼了大学生的社会实践能力和法律应用能力,实现了双方的共同成长。

2。防诈骗宣传

近年来,电信诈骗成为危害人民财产安全的魔爪之一,实践团成员通过发放宣传资料、讲解案例等方式,通俗易懂地向居民普及了电信诈骗的常见形式、防范措施和应对方法,让居民对电信诈骗有了新的认识。此外,实践团成员还向居民们介绍了网络安全和信息保护的重要性。他们提醒居民们要注意保护个人信息,不要随意泄漏个人敏感信息,避免成为网络犯罪的受害者。

通过防诈骗宣传活动,不仅提高了农村居民的防骗意识,也为构建和谐安全的乡村环境做出了积极贡献。

3.红十字急救培训

实践团高健同学以唐朝开国大将“程咬金大笑致死”的典故作为引子开启急救培训,生动地介绍了CPR·D的应用场景,与实践团成员张宇轩共同演示了CPR·D的完整操作步骤,与当地居民热情互动。接着,实践团成员张宇轩简要介绍了气道异物梗阻的鉴别及海姆立克急救法、动物咬伤的急救步骤等。

在实践团成员的协助指导下,当地村民积极参与了有奖答题环节中调查问卷填写。根据问卷调查显示,成年村民们的文化水平大多在小学及以下,在经过本次急救科普后,村民们对急救知识的掌握有所提高,并意识到了急救技能的重要性,更重要的是,从原来的不懂救、不敢救,到现在的有信心救好,发生了质的转变。

4.墙壁粉刷

在此次意义非凡的活动中,实践团成员们手持画笔,以饱满的热情和高超的技艺,在垃圾分类房间的墙壁上肆意挥洒,精心绘制出一幅幅充满民族特色的精美图案,成功打造出一道道令人瞩目的亮丽风景线。

此次墙绘活动深度挖掘各民族传统文化元素,将其作为创意的源头活水,并充分运用现代艺术手法进行精彩呈现。这些墙绘作品无疑是艺术的杰作,它们不仅仅充分展示了各民族文化别具一格的独特魅力,更是将民族团结、和谐共融的美好理念深刻传递。

活动现场,人头攒动,热闹非凡。村民们怀着好奇与欣喜纷纷驻足观看,目光中满是对墙绘作品的惊叹与赞美。他们毫不吝啬地给予了高度赞誉,发自内心地感叹道:这些墙绘作品真是漂亮。不仅极大地美化了乡村的整体环境,为村庄增添了浓郁的文化氛围,而且让他们能够更加深入、全面地了解各民族丰富多彩的文化传统,进一步增进了民族之间的交流与理解。同时,这些充满艺术感染力和精神力量的作品,就像一盏盏明灯,照亮了他们心中对美好生活的向往之路,激发了他们追求更加幸福、美满生活的坚定信念和不懈动力。

完成粉刷后,志愿者们会对现场进行清理,确保环境整洁,不留垃圾。整个墙壁粉刷活动不仅美化了乡村环境,也传播了积极向上的社会风尚,体现了大学生服务社会、奉献青春的精神风貌。

5.放牧

三下乡体验放牧活动是大学生深入农村,体验牧民生活,了解牧业生产过程的一项实践活动。并且在体验牧民生活的同时,也对牧民放牧等农业活动方面提供了许多的帮助。在活动过程中,志愿者们在牧民的指导下,学习如何使用牧鞭、围栏等工具,进行实际的放牧工作,体验赶羊、放牛等传统放牧活动。

此外,志愿者们还会与牧民进行深入交流,了解牧民的生活方式、牧业生产的挑战和机遇,以及牧民对环境保护和可持续发展的看法。通过这样的体验活动,大学生们不仅能够亲身体验牧民的日常生活,还能够加深对牧业生产过程和农村经济发展的理解,增进了民族交流。

6.看望老人

在岁月的长河中,有这样一群老人,他们经历了时代的变迁,见证了家庭的兴衰,如今却常常独守空房,成为“空巢老人”。他们的子女或因工作繁忙,或因生活所迫,无法常伴左右,留下的是无尽的孤独与期盼。关爱空巢老人,是我们每个人的责任与义务。民族团结实践团一行用实际行动为他们送去温暖与关怀。空巢老人是社会的宝贵财富,他们曾经为社会的发展贡献了自己的力量。如今,当他们步入晚年时,我们更应给予他们更多的关爱与尊重。让我们携手并进,用爱心与责任为空巢老人营造一个温馨、和谐的晚年生活环境。关爱空巢老人,从我们做起,从现在做起!

奶奶刚见到团队一行人时,脸上立刻绽放出如春日暖阳般的笑容,志愿者们围坐在奶奶身旁,给奶奶讲故事,分享外面世界的精彩。团队成员们和李奶奶聊聊家常,讲讲故事,询问身体状况,用温暖的话语排解老人内心的寂寞。那一张张真诚的笑脸,一句句贴心的问候,让老人感受到了久违的关怀与亲情。志愿者们的到来,不仅让老人们感受到了关爱,同时也弘扬了中华民族尊老敬老的传统美德。李奶奶笑着对我们说:“我高兴得很,我就乐意与你们这些年轻人说话。”

7.学习蒙古语

此次活动邀请到后巴彦村村书记赵书记为实践团成员们提供一个难得的学习与体验平台。通过专业的语言教学课程,同学们系统地接触和学习蒙古语的语法、词汇和发音,逐渐掌握这一独特语言的基本表达。同学们学习了不少蒙古语的日常用语,比如“你好”叫“达尔哈呀”,“父亲”叫“阿布”(ā bù),“母亲”叫“额吉”(é jí),“再见”叫“巴雅尔太”(bā yǎ ěr tài )。

实践过程中,不仅有理论学习,更注重实际运用。同学们积极与当地蒙古族群众交流互动,在日常对话中提升语言能力,感受蒙古语所承载的深厚文化内涵。他们走进蒙古族家庭,参与传统活动,亲身体验蒙古族的风俗习惯,从而更深刻地理解蒙古语在民族生活中的重要地位。

学习蒙古语的过程,也是增进民族团结的过程。同学们以开放的心态和积极的行动,跨越语言和文化的差异,与蒙古族同胞建立起紧密的联系和深厚的友谊。这种交流与融合,进一步促进了各民族之间的相互了解、尊重和信任,为构建和谐团结的民族关系贡献了积极力量。

此次蒙古语学习,不仅丰富了同学们的知识储备,更在潜移默化中培养了他们的民族情怀和社会责任感,为推动民族团结进步事业注入了青春活力。

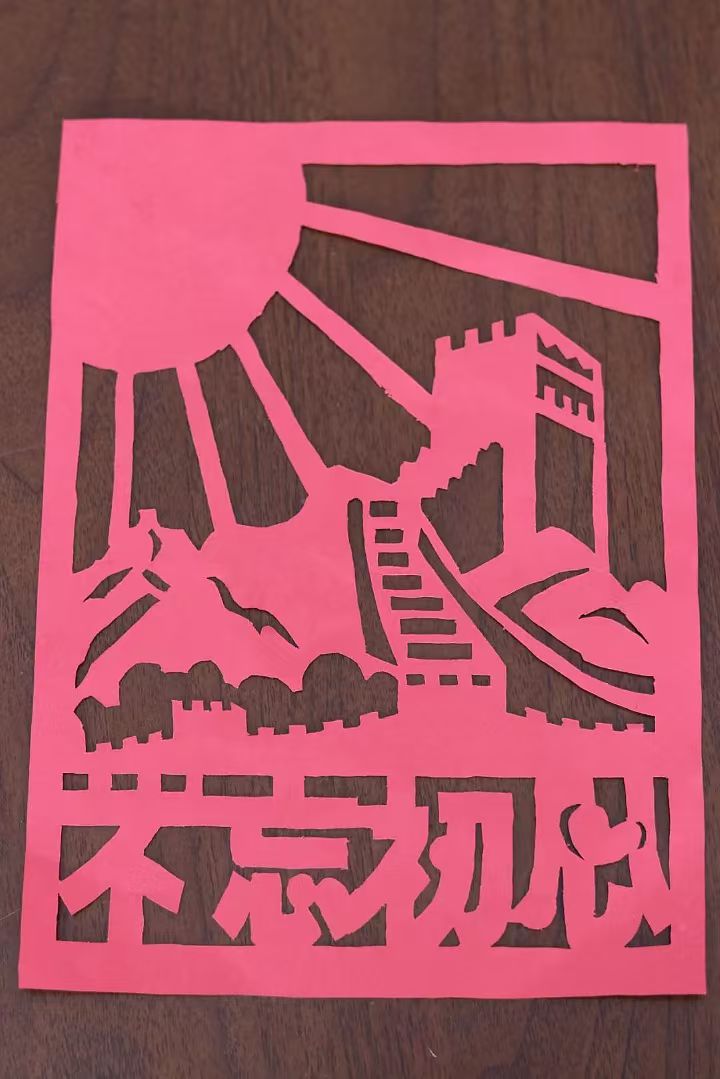

8.蒙古剪纸

蒙古族剪纸作为民族文化的瑰宝,承载着丰富的历史、民俗和艺术内涵。同学们积极投身于这一学习过程,深入了解蒙古族剪纸独特的艺术风格和技法。巴彦他拉村村委员徐老师了解到团队的来意,热情地接待了老师和同学们,为大家讲解了书法和剪纸这两项有地方代表性的非物质文化遗产。他表示,目前,村子里的剪纸作品在本村广为人知,但对外仍然鲜有人知,非常欢迎高校团队进村调研、传承。对此,团队成员希望通过互联网+IP的新模式扩大当地剪纸等非遗文化作品的宣传力度,并进行实践深耕。

这不仅是技艺的学习,更是心灵与文化的交融。学生们在学习中领悟到民族团结的真谛,体会到各民族文化的独特魅力和价值。此次学习蒙古族剪纸的实践活动,为大学生们打开了一扇了解民族文化的窗口,增进了他们对蒙古族文化的尊重和热爱。同时,也促进了不同民族之间的文化交流与融合,为民族团结的伟大事业贡献了一份积极的力量。

“三下乡”活动总结

至此,哈尔滨铁道职业技术学院城市轨道工程学院暑期“三下乡”实践活动杜尔伯特站圆满结束。此次三下乡社会实践活动,不仅是知识的获取,更是一次民族之间的情感交流。团队成员通过与巴彦他拉村村民的交往和交融,深刻体会到“各民族要像石榴籽那样紧紧抱在一起”的内涵,以实际行动践行铸牢中华民族共同体意识。时代征程,青年当歌,站在时代潮头,“石榴花开”民族团结实践团将怀揣“夯土成山、汇水聚海”的共同理想,传承和弘扬中华民族多元一体的精神,做民族团结的参与者、推动者,奏响“铸牢中华民族共同体”强音。

- 作者:城轨学院 来源:微信公众号“哈铁城轨联盟”

- 发布时间:2024-08-15 阅读:

- 扫一扫 分享悦读

- “心若向阳 万物生长”——望曦二营day2

- 为了积极响应国家推动教育均衡发展的倡议,中国石油大学(华东)精心策划并执行了此次“三下乡”实践活动,其核心目的在于将高品质的教

- 08-16 关注:0

- “心若向阳 万物生长”——望曦一营day2

- 为积极响应国家关于加强青少年全面发展和成长的号召,中国石油大学(华东)向阳花公益助学团队望曦队于2024年8月13日在云南省昭通市鲁

- 08-16 关注:0

- 常熟理工学院开展“百果携手,农业共行”实践活动

- 7月14日至7月20日,常熟理工学院师范学院“百果携手,农业共行”暑期实践团前往常熟市唐市百果农场,触摸农业发展的脉搏,感受乡村智慧

- 08-16 关注:0

- 曲园学子暑期社会实践——助力社会治理新篇章,社会实践显担当

- 近日,曲阜师范大学文学院“基层知行,乡音传情”实践队以实际行动深入基层,助力社会治理,展现了当代大学生的责任与担当。

- 08-15 关注:0

- 曲园学子暑期社会实践——深耕乡情,细听民声

- 在过去的一周里,曲阜师范大学文学院“基层知行,乡音传情”实践队满怀热情地踏入了山东省潍坊市昌邑市大陆村,围绕“深耕乡情,细听民

- 08-15 关注:0

- 曲园学子暑期社会实践——青春献乡情,实践绘新图

- 在这个充满热情与活力的暑假,曲阜师范大学文学院“基层知行,乡音传情”实践队积极响应号召,组成了一支乡情考察实践队,深入家乡的田

- 08-15 关注:0

- 曲园学子暑期社会实践——走进乡村,感知乡情,了解民情

- 近日,曲阜师范大学文学院“基层知行,乡音传情”实践队深入乡村,通过实地考察、访谈交流等方式,全面了解乡村的乡情民情,为乡村发展

- 08-15 关注:0

- 曲园学子暑期社会实践——服务基层治理,青年学子展风采

- 近日,曲阜师范大学文学院“基层知行,乡音传情”实践队积极响应学校号召,利用暑假时间深入基层,参与社区治理与服务工作,以实际行动

- 08-15 关注:0