华体会体育2串1

,大学生新闻发布平台

广陵学子走进沙家浜,感悟文化与红色精神的“交响乐”

为纪念中国共产党成立102周年,加强大学生思想政治教育,提高学生的综合素质,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,“传承红色基因,担当强国使命”。在“七一”建党节来临之际,扬州大学广陵学院“红壤育熟科”实践团队举行了以“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”为主题的暑期前往沙家浜的三下乡活动。

执青春之笔,绘沙家浜之红

广陵学子走进沙家浜革命历史纪念馆,回忆红色峥嵘岁月,聆听革命先烈的英雄事迹,学习先驱革命精神。为了做好相关的社会调查活动,团队成员在活动的前几天对沙家浜进行了一定的了解。沙家浜镇位于江苏省苏州市常熟市,此处有一个令人惊心动魄的故事,讲述了抗战时期,江南新四军浴血抗日,某部指导员郭建光带领十八名新四军伤病员在沙家浜养伤,“忠义救国军”司令胡传魁、参谋长刁德一假意抗战,暗投日寇,地下共产党员阿庆嫂依靠以沙奶奶为代表的进步抗日群众,巧妙掩护新四军伤病员安全伤愈归队,最终消灭踞在沙家浜的日伪武装的故事。团队成员乘坐了当地的手摇船,小船穿过了辽阔、狭长、幽深、曲折的芦苇荡,新四军及沙家浜人民辗战芦苇荡,与侵略者斗争的场景一幕幕浮现在眼前。正是因为革命先辈的无私奉献,才得以有后代的平安喜乐。

团队成员在阿庆嫂营救新四军的雕像前缅怀先烈,在沙家浜革命纪念馆内,大家怀着崇敬的心情详细了解了郭建光、阿庆嫂等人物原型的事迹,通过一张张鲜活的历史图片和一件件厚重的历史遗物,党员们深刻了解和感悟老一辈共产党员和革命先烈的艰苦奋斗历程,重温了沙家浜地区新四军和民兵的抗战历史,感受了当年芦苇荡里的革命风云和军民的“鱼水之情”,深刻感悟到中国共产党“一切为人民”的革命内涵和本质。

(图为2023年6月24日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队参观沙家浜红色文化纪念馆拍摄。季文杰供图)

(图为2023年6月24日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队参观沙家浜红色文化纪念馆拍摄。季文杰供图)

在交流完后,小队在沙家浜纪念碑旁及沙家浜革命历史纪念馆进行参观,团队成员周阳感慨道:“本次红色文化活动意义重大,不仅需要向当地村党,居民了解更深层次的文化,还需要将此文化进行大范围宣传,让更多人了解到了解革命历史学习先烈们的辉煌成就”。在工作人员的指引下,团队成员来到目的地点学习红色文化相关知识。并且对饰演阿庆嫂的演员进行了相关采访,同时也传递了我们团队成员对当时阿庆嫂的英勇无畏精神的欣赏与赞美的情感。

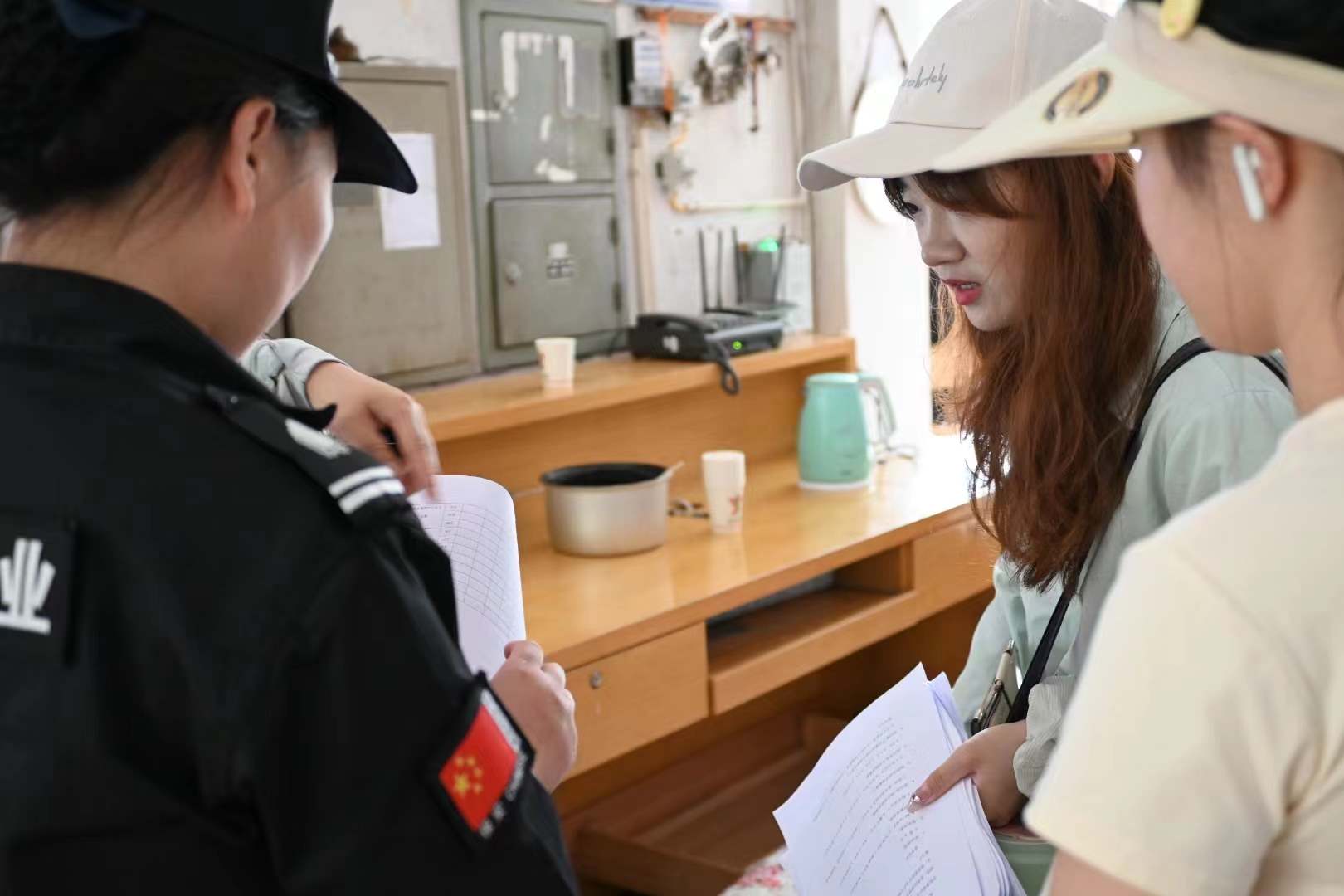

(图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队对阿庆嫂饰演者进行采访。季文杰供图)

(图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队对阿庆嫂饰演者进行采访。季文杰供图)

执青春之色,展心灵之图

围绕精美的民间工艺、民间艺术方言士语、名人逸事等主题,通过参见了解、学习了解传统文化和红色文化。通过学习,去了解蓝色印花布的制作方式和方法。蓝色印花布,不仅只是一个民间工艺还是一种象征,隐隐约约象征着阿庆嫂,以她为代表的朴实无华的农民女性。通过采访,了解了当地的传统文化,民间艺术方言语。在常熟这一个小小的地方,南北的方言还有一点点小小的区别。在此期间团队成员还让当地的居民教了当地方言。当地人民的淳朴敦厚让团队成员们不得不联想到当时的阿庆嫂有多么地和蔼可亲,平易近人,似乎人人受到了阿庆嫂的影响,无一不透露出阿庆嫂的影子。 (图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队成员对阿庆嫂的服饰进行了解。季文杰供图)

(图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队成员对阿庆嫂的服饰进行了解。季文杰供图)

团队成员需要向当地村党,居民了解更深层次的文化,还需要将此文化进行大范围宣传,让更多人了解到了解革命历史学习先烈们的辉煌成就。为了将此文化进行大范围的宣传,必须将目光放在了当代的小朋友和家长们的身上,决定以一种新颖的方式让他们了解到当时阿庆嫂与新四军们“鱼水之情”。团队成员采取了在乐中传递爱国情怀的方式,将发生在沙家浜这片土地上的故事讲述给了小朋友们。 (图为6月26日“红砖筑常熟,青春‘逐’农行——红壤育熟科”成员赵延斌在社区中心进行宣讲。季文杰供图)

(图为6月26日“红砖筑常熟,青春‘逐’农行——红壤育熟科”成员赵延斌在社区中心进行宣讲。季文杰供图)

(图为6月26日“红砖筑常熟,青春‘逐’农行——红壤育熟科”成员赵延斌在社区中心宣讲结束后与小朋友和家长们的合影。季文杰供图)

(图为6月26日“红砖筑常熟,青春‘逐’农行——红壤育熟科”成员赵延斌在社区中心宣讲结束后与小朋友和家长们的合影。季文杰供图)

经过这次的社会实践活动,团队成员们将中国的红色文化,传统文化,知识用创新的方式应用到社会实践中,把理论和实际相联系,把服务他人和实现个人价值结合起来;怀揣赤子之心跟随党的步伐,深刻了解地方革命事业的艰辛发展,缅怀革命先辈,走近革命老兵,聆听党史故事,延续革命精神,将老一辈的艰辛岁月、艰苦奋斗精神一代一代传承下去,进一步将“时代精神”向高校宣扬,担任社会责任,为构建更美好的和谐社会做出自己的贡献。作为新时代的青年大学生,更应当以奋斗敬岁月,守初心得始终,共同实现新时代下的中国梦。

执青春之笔,绘沙家浜之红

广陵学子走进沙家浜革命历史纪念馆,回忆红色峥嵘岁月,聆听革命先烈的英雄事迹,学习先驱革命精神。为了做好相关的社会调查活动,团队成员在活动的前几天对沙家浜进行了一定的了解。沙家浜镇位于江苏省苏州市常熟市,此处有一个令人惊心动魄的故事,讲述了抗战时期,江南新四军浴血抗日,某部指导员郭建光带领十八名新四军伤病员在沙家浜养伤,“忠义救国军”司令胡传魁、参谋长刁德一假意抗战,暗投日寇,地下共产党员阿庆嫂依靠以沙奶奶为代表的进步抗日群众,巧妙掩护新四军伤病员安全伤愈归队,最终消灭踞在沙家浜的日伪武装的故事。团队成员乘坐了当地的手摇船,小船穿过了辽阔、狭长、幽深、曲折的芦苇荡,新四军及沙家浜人民辗战芦苇荡,与侵略者斗争的场景一幕幕浮现在眼前。正是因为革命先辈的无私奉献,才得以有后代的平安喜乐。

团队成员在阿庆嫂营救新四军的雕像前缅怀先烈,在沙家浜革命纪念馆内,大家怀着崇敬的心情详细了解了郭建光、阿庆嫂等人物原型的事迹,通过一张张鲜活的历史图片和一件件厚重的历史遗物,党员们深刻了解和感悟老一辈共产党员和革命先烈的艰苦奋斗历程,重温了沙家浜地区新四军和民兵的抗战历史,感受了当年芦苇荡里的革命风云和军民的“鱼水之情”,深刻感悟到中国共产党“一切为人民”的革命内涵和本质。

(图为2023年6月24日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队参观沙家浜红色文化纪念馆拍摄。季文杰供图)

(图为2023年6月24日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队参观沙家浜红色文化纪念馆拍摄。季文杰供图)在交流完后,小队在沙家浜纪念碑旁及沙家浜革命历史纪念馆进行参观,团队成员周阳感慨道:“本次红色文化活动意义重大,不仅需要向当地村党,居民了解更深层次的文化,还需要将此文化进行大范围宣传,让更多人了解到了解革命历史学习先烈们的辉煌成就”。在工作人员的指引下,团队成员来到目的地点学习红色文化相关知识。并且对饰演阿庆嫂的演员进行了相关采访,同时也传递了我们团队成员对当时阿庆嫂的英勇无畏精神的欣赏与赞美的情感。

(图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队对阿庆嫂饰演者进行采访。季文杰供图)

(图为2023年6月25日,“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队对阿庆嫂饰演者进行采访。季文杰供图)执青春之色,展心灵之图

围绕精美的民间工艺、民间艺术方言士语、名人逸事等主题,通过参见了解、学习了解传统文化和红色文化。通过学习,去了解蓝色印花布的制作方式和方法。蓝色印花布,不仅只是一个民间工艺还是一种象征,隐隐约约象征着阿庆嫂,以她为代表的朴实无华的农民女性。通过采访,了解了当地的传统文化,民间艺术方言语。在常熟这一个小小的地方,南北的方言还有一点点小小的区别。在此期间团队成员还让当地的居民教了当地方言。当地人民的淳朴敦厚让团队成员们不得不联想到当时的阿庆嫂有多么地和蔼可亲,平易近人,似乎人人受到了阿庆嫂的影响,无一不透露出阿庆嫂的影子。

团队成员需要向当地村党,居民了解更深层次的文化,还需要将此文化进行大范围宣传,让更多人了解到了解革命历史学习先烈们的辉煌成就。为了将此文化进行大范围的宣传,必须将目光放在了当代的小朋友和家长们的身上,决定以一种新颖的方式让他们了解到当时阿庆嫂与新四军们“鱼水之情”。团队成员采取了在乐中传递爱国情怀的方式,将发生在沙家浜这片土地上的故事讲述给了小朋友们。

经过这次的社会实践活动,团队成员们将中国的红色文化,传统文化,知识用创新的方式应用到社会实践中,把理论和实际相联系,把服务他人和实现个人价值结合起来;怀揣赤子之心跟随党的步伐,深刻了解地方革命事业的艰辛发展,缅怀革命先辈,走近革命老兵,聆听党史故事,延续革命精神,将老一辈的艰辛岁月、艰苦奋斗精神一代一代传承下去,进一步将“时代精神”向高校宣扬,担任社会责任,为构建更美好的和谐社会做出自己的贡献。作为新时代的青年大学生,更应当以奋斗敬岁月,守初心得始终,共同实现新时代下的中国梦。

- 作者:张雅轩 余点点冰 来源:“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队

- 发布时间:2023-07-08 浏览:

- 广陵学子走进沙家浜,感悟文化与红色精神的“交响乐”

- 扬州大学广陵学院机械电子工程系“红砖筑常熟,青春‘逐’农行”暑期三下乡社会实践团队走进沙家浜,感悟文化与红色精神的“交响乐”

- 07-08 关注:0

- 寻访十八洞村 湘约乡村振兴

- 07-08 关注:3

- 激情燃注星火,飞盘寄梦未来 ——记“萌芽”趣味田径课堂

- 盛夏艳阳织就明丽画布,“萌芽”逐梦绘就多彩未来。7月6日下午,为响应党中央有关大学生暑期“三下乡”社会实践活动以及岭南师范学院体

- 07-08 关注:2

- 流淌的田间牧歌

- 在这里的短短几日,纵有辛苦与疲惫,但我却倍感珍惜这几日的时光。我感受到自己在成长,变得更加包容,认识到了不一样的世界,感受到了

- 07-07 关注:2

- “乘风数字,智慧助老”宁波大学 学子暑期社会实践顺利开展

- 随着信息4.0时代的到来,未来社区的建设顺应潮流,主动融入数字化转型与演变。为深入了解老年人对于未来化数字化社区的接受程度,宁

- 07-07 关注:6

- “乘风数字,智慧助老”宁波大学 学子暑期社会实践顺利开展

- 随着信息4.0时代的到来,未来社区的建设顺应潮流,主动融入数字化转型与演变。为深入了解老年人对于未来化数字化社区的接受程度,宁

- 07-07 关注:3

- 湖南学子:相约十八洞,情牵“垣”生态

- 07-07 关注:6

- 直播助力产业振兴,打响巫溪脆李品牌

- 近些年来,乘着直播这个新兴行业的“东风”,农产品成为“网红商品”,直播变成“科技农活”,农产品纷纷搭上电商直播的“快车”,电商

- 07-07 关注:3

-

客服QQ:471708534 华体会体育2串1

©版权所有