河南工业大学学子三下乡:“豫”见汴绣寻根之旅 坚守匠心传古韵

为深入体验和学习汴绣艺术,增强对非物质文化遗产的认识和保护意识,促进传统文化的传承与发展,在开封市素花宋绣博物馆,“豫”见汴绣社会实践小队深入体验汴绣文化,与非遗传承人王素花面对面交流,见证汴绣艺术在传承与创新中焕发出的新时代活力。

2024年7月5日,河南工业大学管理学院的“豫”见汴绣社会实践小队走进开封市素花宋绣博物馆,开展了为期两天的汴绣文化探索之旅。小队成员们跟随王素花大师的步伐,不仅欣赏了大师级精美绣品,了解汴绣的历史渊源、艺术特色以及在现代社会中的传承与发展,也看到了开封民间工艺文化的源远流长。

小队成员首先参观了博物馆的名画刺绣展厅,展厅内陈列的山水鸟石刺绣作品中,占据最多的是《清明上河图》和《富春山居图》等精美的刺绣作品,其中首幅《清明上河图》诞生于1959年,绣制历时接近四个月。民间古物藏品展厅陈列着王素花老师数十年间从民间收藏而来的刺绣作品,包括饰品、鞋帽、被面、绣裙和生活用品等。小队成员震惊之余,无不感叹每一件刺绣作品的来之不易,如今王素花老师已89岁高龄,还几十年如一日的绣制作品,坚持亲自教授来自各地学习的徒弟,正是这种匠心精神让优秀传统文化代代相传。

为进一步学习汴绣的制作流程、发展历史及发展现状,小队成员对一位正在绣制《清明上河图》的绣工进行采访。当谈到如何看待非遗的创新这个问题时,绣工认为,现代文创产品的出现并非真正的创新,而是对古代生活日用品的一种“复古”再现,她指出:“如今的文创产品,仅仅是在我们日常使用的生活用品添之一些非遗文化元素,可是博物馆里那些陈列的文物本就是古人的日常生活用品,比如:虎头鞋,带有蝙蝠图案的花袄,绣花鞋,坎肩等。这些当代的文创产品早已经存在并被古人使用。”这种观点引发了小队成员对传统文化创新与传承的深入思考。

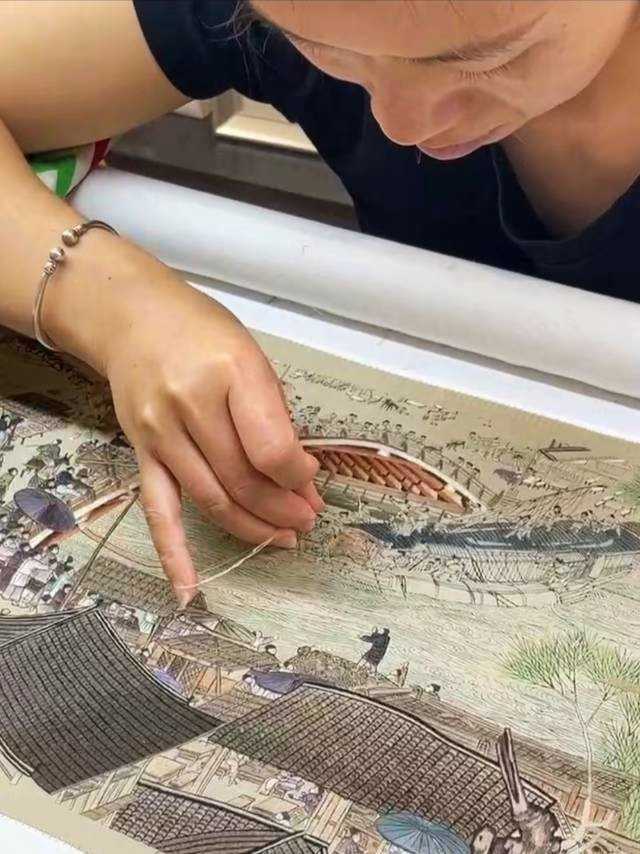

整个实践活动最令人感受颇深的就是成员们观摩绣工们缝制《清明上河图》的部分过程,以及绘画和装裱工人的工作,亲身体验了汴绣制作的精细与复杂。此外,小队还参观了博物馆为当地小朋友准备的汴绣体验室,并了解到其设立初衷也是让更多年轻人了解汴绣,认识汴绣,进而传承汴绣。

在实践活动的第二天,“豫”见汴绣小队继续前往开封宋绣文创馆,探索汴绣在现代社会中的创新应用。在文创馆中,欣赏了各式各样的汴绣文创产品,如绣有各种花草、山水或是游鱼的扇子,带有奇花异草和祝福语的香包,绣有牡丹花或者是汴梁风景的书签等。这些文创产品不仅仅在工艺上美观实用,更像是承载着汴绣艺术的灵魂。

此次实践活动,“豫”见汴绣小队领略了非遗汴绣的魅力,更进一步坚定了大家牢固文化自信、传承中华文化的信心和决心。作为新时代青年,将在实践活动中学到的知识和感悟带回校园,还要把博物馆中精美作品的图片以及一些文创产品在学生活动中心组织一场主题展览;邀请手工社团合作开展沉浸式汴绣体验工作坊。让更多人了解并关注汴绣这一传统艺术,感受其中蕴含的独特文化内涵。同时,小队成员也希望未来能有更多机会参与到汴绣等非物质文化遗产的保护与宣传推广工作中,为传统文化的传承贡献自己的力量。

图1:小队成员认真聆听馆内人员讲解

图2:小队成员们观摩绣工们绣制过程

图3:小队成员参观博物馆内的汴绣体验室

图4:小队成员与王素花传承人进行了合影留念

- 作者:朱洪艳 来源:华体会体育2串1

- 发布时间:2024-07-22 阅读:124

- 中国矿业大学“赓续红色血脉,助力圣地发展”团中央专项社会实践

- 为深入感受延安革命精神依托下延安新农村发展现状,探寻乡村脱贫摘帽历程,7月22日,中国矿业大学“矿大行者,再焕圣地新荣光”暑期社会

- 07-22 关注:0

- 河南工业大学学子三下乡:“豫”见汴绣寻根之旅 坚守匠心传古韵

- “豫”见汴绣小队走进非遗,体验汴绣艺术,与传承人深入对话,探索传统与创新的融合。

- 07-22 关注:0

- 乡村振兴的实践感悟:产业兴旺引领下的乡村蜕变与希望

- 07-22 关注:0

- 乡村振兴新探索:临沭县三村实践纪实——乡旅绘春,产业赋能共筑

- 07-22 关注:0

- 非遗传古韵,铜板言新言

- 非遗传古韵,铜板言新言

- 07-21 关注:10

- 乡旅富民 产业振兴

- 07-21 关注:15

- 乡村振兴新引擎,乡村旅游助振兴

- 07-21 关注:17

- 乡村振兴新路径:临沭韩村与寿光三元里朱村的产业兴旺实践

- 07-21 关注:15